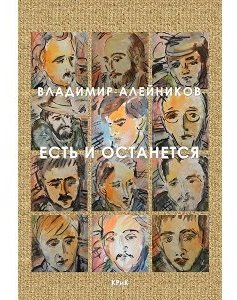

В американском издательстве KRiK Publishing вышли мемуары поэта Владимира Алейникова, одного из основателей СМОГа

«Есть и останется» — это увлекательное повествование о советском андеграунде 1960/70-х, о друзьях и соратниках автора, колоритных людях, ярких творческих личностях. Героями книги стали Сергей Довлатов, Генрих Сапгир, Анатолий Зверев, Игорь Холин, Венедикт Ерофеев и многие другие. «ЧасКор» публикует отрывки из мемуаров.

«Есть и останется» — это увлекательное повествование о советском андеграунде 1960/70-х, о друзьях и соратниках автора, колоритных людях, ярких творческих личностях. Героями книги стали Сергей Довлатов, Генрих Сапгир, Анатолий Зверев, Игорь Холин, Венедикт Ерофеев и многие другие. «ЧасКор» публикует отрывки из мемуаров.

Генрих Сапгир

Для детей — сочинял он пьесы для театра кукол. Сценарии для мультфильмов, оригинальные. То есть был ещё и драматургом.

Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.

Издавал, в огромном количестве, регулярно, из года в год, книги детских своих стихов, популярных, доселе читаемых.

Творчество же для взрослых сапгировское — статья не из простых, особая.

Был довольно известным в богеме самиздатовским давним автором.

Познакомился с ним я осенью шестьдесят четвёртого года. И тогда же мы подружились.

Жил Генрих тогда на улице, название коей никак не вспомню, неподалёку от шумной улицы Горького, в сторонке, на тихой улице, ответвляющейся от центральной вправо, если идти пешком от площади Маяковского к Белорусскому, встарь воспетому Пастернаком, в стихах, вокзалу.

Там, в доме, ничем решительно в то время не примечательном, в заурядной, типично московской, коммунальной советской квартире, была у него своя комната.

В этой комнате регулярно собирались в далёкие годы весьма интересные люди.

Вся компания лианозовская — ученики Евгения Леонидовича Кропивницкого.

И прочие. В основном, сапгировские приятели.

Но захаживали и другие.

Здесь читали стихи. Постоянно.

Спорили — так, для проформы, далеко не всегда, иногда. Выпивали — в охотку, частенько.

Просто так собирались порой — вечерок скоротать, покалякать, хоть немного всем вместе побыть.

Здесь висели картины: Рабин, Кропивницкие — и остальные художники авангардные, левые, полуподпольные.

Здесь Сапгир писал свои пьесы.

Черновики этих пьес, чтобы комнату не захламлять, он выбрасывал в туалет — солидные пачки бумаги с машинописью, густо правленой лёгкой рукою поэта, всегда находились там и всеми гостями использовались обычно по назначению.

Генрих был всегда при деньгах.

Зарабатывал он хорошо.

Всё складывалось у него, в смысле заработков, удачно.

Был он всегда востребован.

Был любим — как детский поэт, уважаем в московских издательствах, выпускающих в свет его книги.

В мире кино и театра относились к нему с симпатией.

Вполне устроенный в жизни, мог он вполне позволить себе после трудов праведных расслабиться, погулять.

Частенько был под хмельком.

Нередко — попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой, а полнеющий, вальяжный, можно сказать, сидел он в центре компании, внимающей вечерами ему, вдохновенно читающему стихи свои, новые, свежие, – а по просьбе гостей – и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные, там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

– Взрыв!.. Жив…

Или:

– Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. –

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

– Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, – всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение, на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любые, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, – ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.

Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда, – как поэта.

По-дружески, по-человечески, – даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомиц, долгим, с выпивкой, с чтением, нами обоими, наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных, шумным, дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем: «Он талантливый?» – Генрих, вытащив, для порядка, в коридор её и негромко, но зато по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

– По-моему – очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, — работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, – для сочинения собственных стихов, для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда – заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столькое было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, – потому что это было ему дано! – и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, – настраивали обычно на хороший лад, неизменно привлекали внимание, втягивали в общую, вдруг разросшуюся игру, – да, именно так.

С ним было мне легко. Легче, намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте — почти восемнадцать лет — как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги — за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего, за то, что стихи эти были, по-своему, авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной – только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной – внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, – Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали – со своего, привычного, рабочего, личного поля – на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности – и, понимая, что каждому своё, что, в работе своей, я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор, — любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, — в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, какбывременных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему, в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги, – это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наиновейшие, разумеется – сверхавангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богемным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов – меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха – были уже потом. После нас. Интерес к ним брезжил в отдаленье – и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но – догадываюсь: по причине их ненужности – для Сапгира. И – его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто – из-за Лёниной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И – привык постепенно ко мне.

И я к нему – тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот, хороший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.

У меня всё было – своё, у него всё было – своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судеб, не иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу – нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал, специально, меня, в период бездомиц моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал – и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух на стихи – абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему – всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапгире, в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что – вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте, вроде бы, зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, — вот он, стихи читающий, весь – в голосе ясном своём, в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или, вдруг, повышениях тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, – а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве – белый снег и неистовый СМОГ.

Сапгир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в союз писателей.

Обозвали Сапгира – фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они – видел ещё и Бог,

что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость — под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки — тяжёлые. Из-под очков — трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка — добродушный, но всегда — из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда – есть! – наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности — обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать, привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы, если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда — лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих — для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки — длинные.

Ноги — крупные.

Шаг — широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка — не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая, ни в коем разе, от возраста.

Повадки — сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки – штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И никуда не сплыло.

Холин — легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину – всё дозволено?

– Как, вы не знаете Холина?

Холин — практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность — во всём, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду — римский сенатор. Бритое, удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин — сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю — и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу — и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин — острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин — ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью кверху, руке.

Загадочный человек.

Многими — так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он — во всеоружии, то есть был он вооружён, до зубов, — своими стихами. А позже — и прозой своей.

Его уважали. Побаивались.

Не любили — так откровенно.

Любили — так убеждённо.

Выделяли — везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был — собою. И это — главное.

Это было мне в нём — интересным.

Привлекало. Давало повод, не единожды, для размышлений. Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчасья, часто, как с Сапгиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом этаким, дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, то вскоре он же говорил непременно: Сапгир.

Если звучало: Сапгир, то далее было: Холин.

Были они, по всем, как говорится, статьям, не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше, той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России – поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду – в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость, в разных странах подлунного мира, – были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали — огонь.

В их, конкретном, случае — творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, – и только молва разносила: «а знаете, Холин сказал», – «а слышали, Холин опять написал такое что просто…» И вмиг – ветерок с говорком кулуарным, непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с посошком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! – с любопытством, с живым интересом, – поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

– Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И — удивлял. Озадачивал. Огорашивал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин — чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин – мэтр? Постарайтесь сами

разобраться. На то он и Холин,

чтоб о нём вспоминать иногда.

Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачатся?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

Текст: Владимир Алейников

Источник: Частный корреспондент

СПРАВКА

СМОГ (расшифровывается как «Смелость, Мысль, Образ, Глубина») — литературное объединение молодых поэтов, созданное Леонидом Губановым в январе 1965 года. Одно из первых в СССР и самое известное из творческих объединений, отказавшееся подчиняться контролю государственных и партийных инстанций.

Организаторами СМОГа были: Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Аркадий Пахомов, Владимир Батшев. Через некоторое время в СМОГ также вошли Саша Соколов, Сергей Морозов, Вадим Делоне, Борис Дубин, Владимир Сергиенко, Татьяна Реброва, Александр Величанский, Владимир Бережков, Юлия Вишневская и другие — всего несколько десятков человек. К СМОГистам был близок художник Николай Недбайло. Почётным членом СМОГа был философ Арсений Чанышев.

Аббревиатура СМОГ расшифровывалась обычно как «Самое Молодое Общество Гениев», лозунгом которого был: «Смелость, Мысль, Образ, Глубина», а творческий девиз — «Сжатый Миг Отражённый Гиперболой». По свидетельству Юрия Кублановского первоначально СМОГ был аббревиатурой от слов «Смелость, Мысль, Образ, Глубина», а остальные значения появились позже.

Первое собрание участников СМОГа состоялось 12 февраля 1965 года в библиотеке им. Фурманова и включало в себя 15 человек.

Поэты, входившие в СМОГ, стихийно устраивали чтения на площади Маяковского, приняли участие в подготовке «митинга гласности». Выпустили несколько самиздатских сборников («Здравствуйте, мы гении», «Авангард», «Чу!», «Рикошет» и др.), издавали журнал «Сфинкс».

Власти преследовали смогистов — исключали из института, высылали из Москвы, насильственно помещали в психиатрические больницы и т.д. Например, Вадим Делоне после письма в Идеологическую комиссию ЦК КПСС с требованием легализации СМОГ году был исключён в 1966 году из института и комсомола.

Под давлением властей объединение просуществовало недолго. 14 апреля 1966 года состоялось последнее совместное чтение стихов.

Это не было объединением на какой-то эстетической платформе: нам было всего по 17-18 лет, и мы в ту пору не могли ещё ставить перед собой сколько-нибудь самостоятельных и серьёзных эстетических задач. Скорее, это было объединение по «дружеству», мы были поколением, сменившим поэтов «оттепели». Это было время, когда отстранили доставшего всех Хрущёва, открывалась новая полоса советской истории. СМОГ стал для меня школой нонконформизма. Мы отказались от публикаций в советских журналах и издательствах, считая советскую литературную машину частью пропагандистского тоталитарного аппарата. Мы сразу стали ориентироваться на «самиздат» и создавали свою «параллельную» литературу. СМОГ довольно быстро распался, я не склонен к переоценке его значения. Но мы сохранили между собой дружеские отношения, чувство локтя и, главное, уверенность в том, что и в советской системе литератору возможно существовать самостоятельно, без государственных костылей. В ту пору у меня сложилась внутренняя если не эстетическая, то, по крайней мере, культурно-идеологическая платформа.

— Юрий Кублановский